|

女と女と井戸の中 The Well |

2007年12月24日

|

|

|

監督:サマンサ・ラング 主演:パメラ・レーブ ミランダ・オットー |

高齢の父親とふたり暮しの中年女性ヘスター(パメラ・レーブ)の家に家政婦として雇われた若い娘キャスリン(ミランダ・オットー)は、田舎暮らしと仕事の量に嫌気が差して家を出てしまうこともあったが、ヘスターとの間に親密な感情が少しずつ生まれていった。父親が亡くなり家と土地を手に入れたヘスターは、ヨーロッパ旅行にキャスリンと2人で行きたいと思うようになる。しかし、遺産は現金でないためにヘスターは家を手放して多額の現金を手に入れ、キャスリンと2人で小さなコテージ暮らしをはじめるのだが……。

高齢の父親とふたり暮しの中年女性ヘスター(パメラ・レーブ)の家に家政婦として雇われた若い娘キャスリン(ミランダ・オットー)は、田舎暮らしと仕事の量に嫌気が差して家を出てしまうこともあったが、ヘスターとの間に親密な感情が少しずつ生まれていった。父親が亡くなり家と土地を手に入れたヘスターは、ヨーロッパ旅行にキャスリンと2人で行きたいと思うようになる。しかし、遺産は現金でないためにヘスターは家を手放して多額の現金を手に入れ、キャスリンと2人で小さなコテージ暮らしをはじめるのだが……。映像へのこだわりが感じられる作品。室内のシーンは色をおさえた映像でB級映画のような雰囲気だが、登場人物の心情を表現するのには効果的。同時に閉塞感も伝わってくる。その中でヘスターがキャスリンのために作るドレスの黄色や、お揃いの白いドレスで踊るときにキャスリンが持っている赤い布などが映える。対照的に、街へ向かうときなど野外のシーンではオーストラリアの広大な風景を見せ、束の間の開放感を与えてくれる。 象徴的なものや伏線もいたるところにあっておもしろい。父親が亡くなったときにヘスターが真っ先にすることが、父親の首にある鍵をはずし自分の首にかけること。管理者になるのである。しかし、キャスリンを管理することはできない。欲しいものを与えて閉じ込めておくだけ。井戸も同様の意味を持っている。キャスリンは井戸の中に落とされた男と同じ状況にあったといってよい。さらに、井戸の中の男に恋をしたと言うキャスリンはキャスリンに恋をしたヘスターであり、そんなキャスリンを否定することはヘスターが自分自身を否定しているのと同じことだったのである。 | |

|

キンキーブーツ Kinky Boots |

2007年12月13日

|

|

|

監督:ジュリアン・ジャロルド 主演:ジョエル・エドガートン キウェテル・イジョフォー |

恋人の転勤により、ノーサンプトンで父親が経営する靴工場からやっと離れられたチャーリー(ジョエル・エドガートン)だったが、父親の急死で工場の経営者となってしまった。しかし、工場は危機的な状態で倒産寸前。チャーリーはリストラにより危機を乗り切ろうとするが、その対象となった従業員のローレン(サラ=ジェーン・ポッツ)の言葉と、ロンドンで知り合ったドラァグ・クィーンのローラ(キウェテル・イジョフォー)の助けを借りて、新たな路線での建て直しを図る。そして……。

恋人の転勤により、ノーサンプトンで父親が経営する靴工場からやっと離れられたチャーリー(ジョエル・エドガートン)だったが、父親の急死で工場の経営者となってしまった。しかし、工場は危機的な状態で倒産寸前。チャーリーはリストラにより危機を乗り切ろうとするが、その対象となった従業員のローレン(サラ=ジェーン・ポッツ)の言葉と、ロンドンで知り合ったドラァグ・クィーンのローラ(キウェテル・イジョフォー)の助けを借りて、新たな路線での建て直しを図る。そして……。ストーリー展開の仕方や伏線の使い方がうまく、肩の力を抜いて見られる作品ではあるが凝った作りとなっている。靴が重要なファクターということもあって、足元を捉えたカットが印象的。オープニングの桟橋のシーンから始まって終盤のミラノのステージまで、重要な場面で効果的に使われている。また、イギリスらしい暗さの中に鮮やかなローラの衣装が映え、視覚的にもこだわりを感じる。 しかし、主人公のチャーリーに今ひとつ感情移入できない。父親から靴工場の跡取りとしての教育を受けながら、工場を継ぐ気がなかったように見えていた(自社の靴を履かずにスニーカーを履いていたのはその気持ちの表れだったであろう)のに、途中から工場に対する思いがものすごく強くなっている。15人も退職させなければいけなかったことが理由だとチャーリーは言うが、従業員たちに退職を勧告する場面は短いカットをつないでコミカルに描かれる。その場面からチャーリーの苦悩は感じられない。他の部分でもチャーリーは中途半端に描かれているように感じられる。対照的にローラはうまく描かれていて(あの留守電のメッセージでミラノ行きを決めるかどうかは疑問だが)、そこが全体的にしっくりこない要因ではないかと思う。惜しい作品。 | |

|

かもめ食堂 |

2007年11月28日

|

|

|

監督:荻上直子 主演:小林聡美 片桐はいり |

サチエ(小林聡美)は、フィンランドで“かもめ食堂”という店を開いているが、開店からひと月たっても客は来ない。この店の最初の客となった日本かぶれの青年トンミ・ヒルトネン(ヤルッコ・ニエミ)が「ガッチャマン」の歌を口ずさんでいたことがきっかけとなり、サチエはミドリ(片桐はいり)と知り合うことになる。さらに、もう1人の日本人マサコ(もたいまさこ)が加わり……。

サチエ(小林聡美)は、フィンランドで“かもめ食堂”という店を開いているが、開店からひと月たっても客は来ない。この店の最初の客となった日本かぶれの青年トンミ・ヒルトネン(ヤルッコ・ニエミ)が「ガッチャマン」の歌を口ずさんでいたことがきっかけとなり、サチエはミドリ(片桐はいり)と知り合うことになる。さらに、もう1人の日本人マサコ(もたいまさこ)が加わり……。派手な展開にはまったくならず、美しい映像で淡々と登場人物を描いていき、それぞれの登場人物が持つ過去についてはちょっとした手がかりを与えるだけで、決して深くは追求しない。そのほのめかし方と見せ方がなんとも上手な作品である。サチエ、ミドリ、マサコの3人とも、フィンランドに来たのは重い過去からの決別ではないかと感じられるのだが、最後まで事情ははっきりと語られることがない。暗示されるだけである。「荷物(両親?)がなくなった」マサコはしばらくフィンランドの生活を続けたが、荷物が見つかると「帰らなくてはならない」と言い出す。しかし、見つかった荷物は自分のものと「ちょっと」違っていて、また、猫(荷物)を飼わなければいけなくなってやっぱり帰らないことにする。 サチエもミドリも何か訳ありで、お互いに気になってはいるのだろうが、直接聞いてみたりはしない。「知っているようで知らないことって結構あるんですよね」というミドリのセリフに象徴されるような人間関係を続けていく。対照的に、つぶれてしまった店の思い出となるコーヒーミルを盗みにくるマッティ(マルック・ペルトラ)や、逃げた亭主を恨んで藁人形に釘を打つ女性(タリア・マルクス)などのフィンランド人が、まるで日本人のように描かれている。それでも、彼女たちはおにぎり(「ソウルフード」と説明している)に象徴される日本人の心を持ち続けていて、それがこの作品の隠し味となっている。 | |

|

プライドと偏見 Pride & Prejudice |

2007年11月19日

|

|

|

監督:ジョー・ライト 主演:キーラ・ナイトレイ マシュー・マクファディン |

田舎町に住むベネット家の5人姉妹の母親(ブレンダ・ブレシン)は娘たちによい結婚をさせようと躍起になっていた。そんな時、近くに大富豪ビングリー(サイモン・ウッズ)が引っ越してくる。長女のジェーン(ロザムンド・パイク)とビングリーが接近してゆく一方で、ビングリーの友人のダーシー(マシュー・マクファディン)の言動に対し次女のエリザベス(キーラ・ナイトレイ)は嫌悪感を強くしていく。しかし、ダーシーはエリザベスに強く惹かれていた。

田舎町に住むベネット家の5人姉妹の母親(ブレンダ・ブレシン)は娘たちによい結婚をさせようと躍起になっていた。そんな時、近くに大富豪ビングリー(サイモン・ウッズ)が引っ越してくる。長女のジェーン(ロザムンド・パイク)とビングリーが接近してゆく一方で、ビングリーの友人のダーシー(マシュー・マクファディン)の言動に対し次女のエリザベス(キーラ・ナイトレイ)は嫌悪感を強くしていく。しかし、ダーシーはエリザベスに強く惹かれていた。朝もや(?)の中を本を読みながら歩いているエリザベス。家の前のロープに干された白い洗濯物の間を通り家の入り口へ。ここでエリザベスはそのまま入り口の前を通り過ぎ、カメラは家の中へ入っていく。家の中を映し出したカメラが窓の外を捉えると、そのまま家の周りを歩いていたと思われるエリザベスが再び映し出される。というオープニングでこの作品に対する期待が一気に高まったのだが……。 長編文芸小説の映画化によくある、人物描写がしっかりしていない作品。たぶん原作では(スミマセン、未読です)登場人物の性格や考えがしっかり描かれていて、だからこそ、長く愛される作品になったのだろうが、この映画からは今ひとつ伝わってこない。時間の枠があって原作に忠実な映画化などできるはずがないのだから、この作品では5人姉妹を3人姉妹に変えてしまうくらいのことをしなければ、よいものは作れないのではないだろうか? ピアノでしかアピールできないメアリー(タルラ・ライリー)がパーティーで父親にたしなめられるくだりは面白いが、なくてもよい。息を抜かせる場面を入れたいのであれば、もっと重要な役割のリディア(ジェナ・マローン)でいくらでも作れそうに思うのだが。また、そうした方が、展開の中で重要な役割のリディアを観客に知らせることができるはずである。 それにしても、鼻の上にしわを寄せて笑うキーラ・ナイトレイの表情がダーシーのような身分の男に気に入られるとは思えないのだが……。 | |

|

パフューム ある人殺しの物語 Perfume : The Story of a Murderer |

2007年11月12日

|

|

|

監督:トム・ティクヴァ 主演:ベン・ウィショー ダスティン・ホフマン |

悪臭に満ちたパリの魚市場で産み捨てられたジャン=バティスト・グルヌイユ(ベン・ウィショー)は、人間離れした嗅覚の持ち主だった。育児院で育ち、なめし皮工場に売られたジャン=バティストは誰からも、ただの一度も愛されることなく育っていった。ある日、街で赤毛の少女(カロリーネ・ヘルフルト)の香りに惹かれたジャン=バティストは、少女の後をつけるが、驚いて悲鳴をあげようとした少女の鼻と口をふさいで殺してしまう。ジャン=バティストは人の香りを残したいと思うようになり……。

悪臭に満ちたパリの魚市場で産み捨てられたジャン=バティスト・グルヌイユ(ベン・ウィショー)は、人間離れした嗅覚の持ち主だった。育児院で育ち、なめし皮工場に売られたジャン=バティストは誰からも、ただの一度も愛されることなく育っていった。ある日、街で赤毛の少女(カロリーネ・ヘルフルト)の香りに惹かれたジャン=バティストは、少女の後をつけるが、驚いて悲鳴をあげようとした少女の鼻と口をふさいで殺してしまう。ジャン=バティストは人の香りを残したいと思うようになり……。とにかく映像で見せてくれる作品。香りという見えないものをどのように表現するか、それがポイントといってよいこの作品、トム・ティクヴァは見事に映像で語ってくれた。カメラを移動させ、香りの対象となるものに寄っていく。そして、アップで対象物を捉える。そのカメラワークがうまいので、自然と自分の鼻がその香りを嗅いだような感覚になってしまう。さらに役者の表情でその香りを確認できる。そういう点からも、香水調合師バルディーニを芸達者なダスティン・ホフマンが演じたのは大正解。 しかし、ストーリーは少々難解で、ジャン=バティストの行動には理解に苦しむ部分(特にオープニングの時間に戻ってから)もある。よく言えばいろいろな解釈ができる余地があるということになるのだが、個人的にはジャン=バティストという人物の心情の描き方が少し不親切だったような気がする。 | |

|

サンキュー・スモーキング Thank You For Smoking |

2007年11月1日

|

|

|

監督:ジェイソン・ライトマン 主演:アーロン・エッカート マリア・ベロ |

タバコ研究アカデミーのニック・ネイラー(アーロン・エッカート)は、タバコ業界のためにしゃべりまくるロビイスト。どんな相手も彼の話術にはかなわない。しかし、世間のタバコに対する風当たりは強くなるばかり。そのうえ、上院議員のフィニスター(ウィリアム・H・メイシー)は、タバコのパッケージに髑髏マークを入れようという提案をしている。そんなとき、新聞記者ヘザー・ホロウェイ(ケイティ・ホームズ)の取材を受けるのだが……。

タバコ研究アカデミーのニック・ネイラー(アーロン・エッカート)は、タバコ業界のためにしゃべりまくるロビイスト。どんな相手も彼の話術にはかなわない。しかし、世間のタバコに対する風当たりは強くなるばかり。そのうえ、上院議員のフィニスター(ウィリアム・H・メイシー)は、タバコのパッケージに髑髏マークを入れようという提案をしている。そんなとき、新聞記者ヘザー・ホロウェイ(ケイティ・ホームズ)の取材を受けるのだが……。オープニングがカッコいい。タバコのパッケージのようなデザインの中にスタッフやキャストの名前が出てくる。Smoke! Smoke! Smoke!(That Cigarette)というテックス・ウィリアムスの曲がまたよい。オシャレな映画が始まるという雰囲気が漂う。そして、次の場面ではニックがTV番組内でタバコに対する非難をサラリとかわし、タバコが原因で癌になった若者と握手を交わす。 しかし、この作品は決して喫煙者の味方というわけではない。嫌煙者の味方というわけでもない。立場をはっきりさせずにごまかしているわけでもない。タバコを取り上げているのは、嫌っている人の多いタバコをいかに世間に認めさせるかという難しいことを主人公にやらせたいからで、彼の特技と言ってもよい話術を活かせるなら、別に原子力発電所でも中国産の食品でも何でもよいのである。困難に立ち向かうことでニックは子どもに尊敬される父親となる。 子どもを登場させたことが恐ろしい。父親であるニックの考えを引き継いだ子ども。深読みしすぎかもしれないが、ニックはアメリカの象徴ではないだろうか。よくわからない理由を基に理論武装して自分たちの正義を貫き通そうとする姿勢を見ていると、そんな感じがしてならない。 どこの国も同じだって? | |

|

さくらん |

2007年10月23日

|

|

|

監督:蜷川実花 主演:土屋アンナ 椎名桔平 |

8歳で吉原に売られた気の強い少女。きよ葉(土屋アンナ)と名付けられ、花魁の粧ひ(菅野美穂)の下で働くことになる。脱走を繰り返すきよ葉だったが、粧ひに“手練手管”を見せつけられ、花魁を目指すことを決意する。それでも、決して咲かないというお稲荷さんの桜が咲いたら吉原を出るという気持ちを捨ててはいなかった。

8歳で吉原に売られた気の強い少女。きよ葉(土屋アンナ)と名付けられ、花魁の粧ひ(菅野美穂)の下で働くことになる。脱走を繰り返すきよ葉だったが、粧ひに“手練手管”を見せつけられ、花魁を目指すことを決意する。それでも、決して咲かないというお稲荷さんの桜が咲いたら吉原を出るという気持ちを捨ててはいなかった。全編が極彩色に彩られた作品。と言っても、最近のものに多い画像処理を施したような目の痛くなる映像ではない。壁、襖、着物、花などの色を画面の中で見事に調和させている。特に赤の使い方がよい。吉原という特殊な場所だけに室内の装飾は何でもアリと言わんばかりの奇抜さなのだが、きよ葉のブッ飛び具合とうまくあっているし、人工的に作られた場所という印象をアピールする上でも効果的である。門の上のびいどろとその中の金魚に象徴されているように、そこは作られた場所なのである。だから、お稲荷さんの桜は咲かない。それに対して、吉原の外の世界は野外ロケが多く原色をほとんど使っていない。オープニングとラストでは自然の美しさを強調する。 作られた世界の中で、人間もつくられていく。“手練手管”を身につけた遊女たちは客の前で自然のままの自分をけっして見せない。見せてしまった高尾(木村佳乃)に待っていたのは死。しかし、きよ葉は吉原に来たときからずっと本来の自分を失っていない。客とのやり取りでも偽りのない自分を常にさらけ出す。その結果、吉原をかき回すことになるのだが、それは社会のどこにでも見られることかもしれない。 椎名林檎の音楽はちょっとうるさい感じがした。曲はいいと思うが、原色の派手なイメージ、あるいはきよ葉(日暮)の心情とは違う世界のような……。 | |

|

ボビー Bobby |

2007年10月16日

|

|

|

監督:エミリオ・エステヴェス 主演:アンソニー・ホプキンス デミ・ムーア |

1968年6月5日、ロサンゼルスのアンバサダー・ホテルでは、大統領選のカリフォルニア州予備選後、出馬しているロバート・F・ケネディ上院議員のパーティーが開かれることになっている。そんなこともあってか、ホテルは満室。さまざまな客と対応に追われる従業員の一日を描きながら、ついに悲劇の瞬間を迎えることになる。

1968年6月5日、ロサンゼルスのアンバサダー・ホテルでは、大統領選のカリフォルニア州予備選後、出馬しているロバート・F・ケネディ上院議員のパーティーが開かれることになっている。そんなこともあってか、ホテルは満室。さまざまな客と対応に追われる従業員の一日を描きながら、ついに悲劇の瞬間を迎えることになる。アンソニー・ホプキンス扮する元ドアマンのジョン・ケイシーが作品中に映画“グランド・ホテル”を話題にするシーンがあるが、まさに“グランド・ホテル”の設定をそのまま借りた群像劇。登場人物は当時のアメリカの縮図となっていておもしろい。厨房には黒人やメキシコ人が多く、その管理者のティモンズ(クリスチャン・スレイター)は白人の人種差別主義者。支配人のポール・エバース(ウィリアム・H・メイシー)は妻ミリアム(シャロン・ストーン)に言わせると1920年代の考え方を持った男で、電話交換手のアンジェラ(ヘザー・グラハム)と浮気をしている。アンジェラの同僚のパトリシア(ジョイ・ブライアント)は黒人で、パーティ会場では料理をバッグに入れて持ち帰ろうとする。その日結婚式を挙げるダイアン(リンジー・ローハン)は、独身だとベトナム戦争に行かなければいけなくなるウィリアム(イライジャ・ウッド)のために、元軍人の父の反対を押し切って結婚しようとする。また、物にあふれた生活に疑問を抱く株関係の仕事をしているジャック(マーティン・シーン)、女優を目指すスーザン(メアリー・エリザベス・ウィンステッド)、もちろん麻薬も登場する。 ただ、登場人物が多すぎて、ひとつひとつのエピソードがすべて完結しているとは言い難い。それでも、ラストの作り方は見事。ちょっとクサい気もするが、ケネディ上院議員の演説を生の声で流したのは効果的だった。エンターテイメントとして十分に楽しめる作品に仕上げたところがよい。 | |

|

穴 |

2007年10月9日

|

|

|

監督:市川崑 主演:京マチ子 船越英二 |

ルポライターの北長子(京マチ子)は、警察の暴露記事を書いて出版社をクビになってしまった。そこで、週刊誌に、自分は30日間失踪して読者に自分を捜させ、見つけた人には50万円の懸賞金、見つからなければ自分がその賞金を貰う、さらにその失踪の詳細を記事として掲載する、というアイデアを持ち込む。ところが、失踪のための資金を貸してくれた銀行で横領事件がおこり、長子は犯人にされてしまう。しかも、担当の警部は長子に記事にされて怒り心頭の猿丸警部(菅原謙二)。長子は自分で調査を始めるが、殺人事件にも巻き込まれてしまい……。 1957年の市川崑監督作品。スピーディな展開と、ちょっと笑ってしまう京マチ子の七変化、とってもベタな悪役が、うまくマッチしたなんとも不思議な作品。京マチ子は、黒澤明の“羅生門”や溝口健二の“雨月物語”のイメージとはまったく違う魅力をこれでもかとばかりに振りまいていて新鮮だった。夜の女に化けたり、東北弁の田舎娘に化けたりする行動的で一途な主人公を生き生きと演じていた。演技派の女優なのだと改めて思った。

1957年の市川崑監督作品。スピーディな展開と、ちょっと笑ってしまう京マチ子の七変化、とってもベタな悪役が、うまくマッチしたなんとも不思議な作品。京マチ子は、黒澤明の“羅生門”や溝口健二の“雨月物語”のイメージとはまったく違う魅力をこれでもかとばかりに振りまいていて新鮮だった。夜の女に化けたり、東北弁の田舎娘に化けたりする行動的で一途な主人公を生き生きと演じていた。演技派の女優なのだと改めて思った。わりと複雑なストーリーを、市川崑の演出はうまく無駄を省いてテンポのよい作品に仕上げている。いろいろな場所が出てくるのだが、登場人物(主に北長子)の移動中の描写をほとんどせず、その前後の部分からわかるようにしている。つなぎ方がうまくいっているので、盛りだくさんの話が無理なく伝わってくるのだろう。市川崑には“犬神家の一族”よりもこういう作品をリメイクしてほしい。 | |

|

今宵、フィッツジェラルド劇場で A Prairie Home Companion |

2007年10月1日

|

|

|

監督:ロバート・アルトマン 主演:ケヴィン・クライン ギャリソン・キーラー |

ミネソタ州セントポールにあるフィッツジェラルド劇場では、毎週ラジオの公開放送が行われている。しかし、放送しているラジオ局が買収され、この日が最後の放送となった。司会者でこのラジオショーの中心人物であるギャリソン・キーラー(ギャリソン・キーラー)は最後の放送であることを微塵も感じさせずにいつものようにショーを始める。出演者たちも普段どおりの演奏をしているようだったが、舞台裏では……。

ミネソタ州セントポールにあるフィッツジェラルド劇場では、毎週ラジオの公開放送が行われている。しかし、放送しているラジオ局が買収され、この日が最後の放送となった。司会者でこのラジオショーの中心人物であるギャリソン・キーラー(ギャリソン・キーラー)は最後の放送であることを微塵も感じさせずにいつものようにショーを始める。出演者たちも普段どおりの演奏をしているようだったが、舞台裏では……。2006年11月に亡くなったロバート・アルトマン監督の遺作。アルトマンといえば群像劇。この作品もアルトマンらしさ全開ですばらしい作品に仕上がっている。群像劇では登場人物たちのキャラクターがしっかり描き分けられないとつまらない作品になってしまうが、さすがアルトマン、芸達者な役者をそろえて見事に演じさせている。ローラ(リリー・トムリン)とヨランダ(メリル・ストリープ)のジョンソン姉妹の楽屋でのやり取りは本当の姉妹を見ているようだし、カウボーイ姿のダスティ(ウディ・ハレルソン)&レフティ(ジョン・C・ライリー)の下ネタ満載の曲は息がぴったり。本当はドジだが、思い切りクールにきめようとしている警備兼情報収集担当のガイ・ノワール(ケヴィン・クライン)の存在も面白い。実は、皆超一流とは言い難いところが(本人が演じているギャリソン・キーラーは別として)またよい。さらに、それぞれの人物の楽屋での様子がその後のステージでの演奏をスリリングにしているところがうまい。 作品中の劇場と同様にアルトマン劇場も幕を閉じたが、作品の最後の、気の合う仲間たちが楽しそうに今後の計画を立てていたシーンがとても印象的だった。 | |

|

しとやかな獣 |

2007年9月24日

|

|

|

監督:川島雄三 主演:若尾文子 川畑愛光

|

前田家は4人家族。父親の時造(伊藤雄之助)は元軍人で、退役後いろいろな仕事に手を出して失敗している。母親のよしの(山岡久乃)は主婦。長男の実(川畑愛光)は芸能プロダクションの社員だが、会社の金を横領して社長の香取(高松英郎)に追いかけられている。妹の友子(浜田ゆう子)は作家である吉沢駿太郎(山茶花究)の妾。この家族、実は金のためなら協力して何でもする。実の横領によって手に入った金の一部は家庭に入っているし、現在の住まいである団地は吉沢が友子のために用意したのにちゃっかり家族で住んでいる。さらに吉沢から借金もしている。家族揃って金のためならなんでもする。しかし、そんな一家より一枚上手だったのが芸能プロダクションで経理を担当している三谷幸枝(若尾文子)だった。 新藤兼人による脚本の奇抜さがすばらしい。この作品には一味違う高度経済成長期のエコノミック・アニマルが描かれている。この一家は過去にひどく貧しい生活を経験したことから悪事を何とも思わないという設定なのだが、本当はそんな過去なんか関係ないだろうというようなとぼけた言動で楽しませてくれる。特に時造がまじめな顔して自説を展開するところはたまらなくおかしい。妻よしのは息子や娘の突飛な言動に眉一つ動かすわけでもなく、香取が来たときなどは父親と一緒に嘘八百を並べ立てる。台所で三谷幸枝と実の話を盗み聞きしたり、吉沢から預かっている絵を鑑定してもらっていたりと抜かりがない。この家庭においてこの人の存在は大きい。若尾文子も見事な悪女っぷりですばらしかったが、他の登場人物が皆すばらしいため、少し影が薄くなってしまう。 そして、その登場人物たちを自在に操った川島雄三はやはり天才だろう。 アルフレッド・ヒッチコックの“裏窓”を思わせるオープニング、“ロープ”を思わせる室内のカメラワークだが、決して嫌味がない。それどころか、この密室劇を盛り上げる働きを十二分にしている。話はすべてこの家の中で展開する。カメラは、時には窓の外から、時にはドアの外から、時には天井から、時には台所の床近くの通風のため(?)の穴から、登場人物たちを捉える。さまざまなパターンの構図で観客を飽きさせない。ラスト近くでブランデーを飲みながらソファで雑誌を読んでいる時造と、台所にいるよしのを窓の外から捉えたカットは、窓の桟が絵の額縁の代わりをしているようで見事である。家の中を風が吹き抜けたり、雨が降ったりするのも効果的である。何度も見直すたびに新たな感動を与えてくれる作品である。 | |

|

マリー・アントワネット Marie Antoinette |

2007年9月14日

|

|

|

監督:ソフィア・コッポラ 主演:キルステン・ダンスト ジェイソン・シュワルツマン |

14歳でフランス王太子妃となったマリー・アントワネット(キルステン・ダンスト)。目覚めたときにはまわりにたくさんの人がいて着替えも1人ではさせてくれない生活の中で、彼女が感じる孤独と不安。でも、贅沢三昧の生活は大好き! 普通の女の子ならよかったのに……?

14歳でフランス王太子妃となったマリー・アントワネット(キルステン・ダンスト)。目覚めたときにはまわりにたくさんの人がいて着替えも1人ではさせてくれない生活の中で、彼女が感じる孤独と不安。でも、贅沢三昧の生活は大好き! 普通の女の子ならよかったのに……?マリー・アントワネットを題材にしたのが失敗。こんな歴史上の人物にせず、周辺にいた富豪の1貴族を主人公にして撮っていたらそこそこ見られる作品になっていたのではないか? マリー・アントワネットにどんな結末が待っているかを誰でも知っているということを逆手にとったのか、1人の女性の物語にして、彼女の日常を描いている。そのやり方を悪いとは思わない。しかし、ラストでは歴史どおりの筋書きで群衆の暴動が始まり、作品名も「マリー・アントワネット」である以上、歴史上の人物の1人としてのマリー・アントワネットをもっと深く描くべきではないか。政治にまったく関心のない自分本位の女性として描きたかったのならそれでもよいが、かなり好意的な視点で撮っている(暴動の時には夫であるルイ16世(ジェイソン・シュワルツマン)とともにヴェルサイユ宮殿に残るときっぱり言う)ことから考えるとそういうわけでもないようだ。なんだか中途半端なのである。 もともとセンスのよい人だとは思うのだが、ソフィア・コッポラは思いつきだけで撮っているような気がしてならない。美しい映像が随所にある。構図も意外としっかりしている。色使いもよい。でも、ストーリーと結びついていない。 ……。 | |

|

ラッキーナンバー7 Lucky Number Slevin |

2007年8月28日

|

|

|

監督:ポール・マクギガン 主演:ジョシュ・ハートネット ブルース・ウィリス |

友人のニックを訪ねてきたスレヴン(ジョシュ・ハートネット)は、ニックと間違えられてギャングの親玉“ボス”(モーガン・フリーマン)のもとへ連れて行かれる。そして多額の借金をしていたニックとして、敵対するギャングの親玉“ラビ”(ベン・キングズレー)の息子を殺害しなければならなくなってしまう。さらにニックの部屋に戻るとすぐに、今度は“ラビ”のもとに連れて行かれ、ここでもニックと間違えられたまま、借金の返済を要求される。スレヴンの運命は?

友人のニックを訪ねてきたスレヴン(ジョシュ・ハートネット)は、ニックと間違えられてギャングの親玉“ボス”(モーガン・フリーマン)のもとへ連れて行かれる。そして多額の借金をしていたニックとして、敵対するギャングの親玉“ラビ”(ベン・キングズレー)の息子を殺害しなければならなくなってしまう。さらにニックの部屋に戻るとすぐに、今度は“ラビ”のもとに連れて行かれ、ここでもニックと間違えられたまま、借金の返済を要求される。スレヴンの運命は?事件に巻き込まれるちょっと情けない役にジョシュ・ハートネットはピッタリだと思っていたが、この作品では役者が悪いのか演出が悪いのか、巻き込まれて絶体絶命のはずのスレヴンを見ていて緊張感をもてない。コミカルな要素もかなり入っていて、それはそれでよいのだが、作品全体のメリハリはうまくつけられていないように思う。 モーガン・フリーマンとベン・キングズレーの2人も楽しみだったのだが、この大物2人を一緒に出したのは失敗だったかもしれない。クライマックスにジョシュ・ハートネットとこの2人の見せ場がある。ところが、この場面がそれまでの展開に比べると全然面白くない。この大物2人を長い時間出したかったからか、出さなければいけなかったのか、その辺はまったくわからないが、変に引っ張りすぎてトーンダウンしてしまう。殺し屋のグッドキャット(ブルース・ウィリス)がほとんどしゃべらずに淡々と行動していて面白かったので、その差がより目立ってしまった。 最初のほうのフラッシュバックが続くあたりを見逃さないでいれば簡単にオチがわかる話なのにこのクライマックスは……。しかもビニール袋って……。 | |

|

キス★キス★バン★バン Kiss Kiss (Bang Bang) |

2007年8月20日

|

|

|

監督:スチュワート・サッグ 主演:ステラン・スカルスガルド クリス・ペン |

殺し屋のフィリックス(ステラン・スカルスガルド)は、自分の腕が鈍ってきたことを感じ、組織に引退を宣言する。組織はそれを認めず、フィリックスの弟子だったジミー(ポール・ベタニー)にフィリックスの殺害を命じる。一方引退したフィリックスは知り合いのビッグ・ボブ(アラン・コーデュナー)から、33年間一度も外に出さずに溺愛して育てた息子ババ(クリス・ペン)の子守りを依頼される。フィリックスとババの、組織に狙われながらの奇妙な生活が始まる。そして……。

殺し屋のフィリックス(ステラン・スカルスガルド)は、自分の腕が鈍ってきたことを感じ、組織に引退を宣言する。組織はそれを認めず、フィリックスの弟子だったジミー(ポール・ベタニー)にフィリックスの殺害を命じる。一方引退したフィリックスは知り合いのビッグ・ボブ(アラン・コーデュナー)から、33年間一度も外に出さずに溺愛して育てた息子ババ(クリス・ペン)の子守りを依頼される。フィリックスとババの、組織に狙われながらの奇妙な生活が始まる。そして……。冷血であるはずの殺し屋だが、オープニングでは子どもの登場でためらいを見せる。また、父親思いの一面も見せる。そんなフィリックスがババを放っておけないのは当然だろう。この作品のテーマは親子愛。 ビッグ・ボブ−ババ、ダディ・ズー(ピーター・ヴォーン)−フィリックス、本当の親子ではないがフィリックス−ババ、そしてフィリックス−ジミー、ついでにババ−キリン。これらの関係を見ればフィリックスに父性愛が目覚めるのはごく当たり前のことなのであるが、その様子をある部分はとってもベタに、またある部分はとってもオシャレに見せてくれる。また、それぞれのキャラクターが生きている。特にダディ・ズーの存在が大きい。もちろんババもすばらしい。そして脚本もよくできていたと思う。ただ、死ぬために動物園を抜け出すという話がダディ・ズーのための伏線でなかったのはショックだった。 | |

|

台風クラブ |

2007年8月14日

|

|

|

監督:相米慎二 主演:三上祐一 工藤夕貴 |

夜の学校のプールに入り込み、泳いでいた明(松永敏行)を溺れさせてしまう女の子たち、話を聞いて駆けつけた野球部のふたり、そして教師の梅宮(三浦友和)。次の日、授業中の教室に梅宮の恋人の母親が乱入しひと悶着。生徒たちは梅宮が信じられなくなっていく。そんな町に台風が接近していた……。

夜の学校のプールに入り込み、泳いでいた明(松永敏行)を溺れさせてしまう女の子たち、話を聞いて駆けつけた野球部のふたり、そして教師の梅宮(三浦友和)。次の日、授業中の教室に梅宮の恋人の母親が乱入しひと悶着。生徒たちは梅宮が信じられなくなっていく。そんな町に台風が接近していた……。台風が接近している町で、中学生たちの気持ちが台風に煽られるかのように高揚していく様を見事に描いている。相米慎二といえば長回しだが、この作品も長回しの連続で、それがとても効果的である。特に健(紅林茂)が美智子(大西結花)を学校内で追い回す場面の緊張感はすばらしい。職員室の中で美智子が必死でおさえているドアを蹴破って健が開けた穴からカメラが廊下に出て行ったりする。このシーンは、後から振り返ってみると全体の話の中で浮いてしまっているようにも思えるが、見せ方がうまいので見ているときにはまったく気にならない。また、理恵(工藤夕貴)が誰もいない自宅マンションのベランダで一生懸命スプーン曲げをしている場面から、結局力ずくで曲げてしまうあたりの描写も象徴的でおもしろい。その日母が帰ってこなかったことが引き金となって理恵は翌日家出する。 こういう、少年少女が主人公の作品を見ていて感じるのが、大人の不在である。恭一(三上祐一)は、精神論しか言わない父に幻滅しているし、健の父は呑んだくれ、数学の教師梅宮は生徒からの助けに応じない。その結果、子どもたちは暴走する。岩井俊二の“リリイ・シュシュのすべて”でも同じことが言えるような気がする。 | |

|

あの頃ペニー・レインと Almost Famous |

2007年8月5日

|

|

|

監督:キャメロン・クロウ 主演:パトリック・フュジット ケイト・ハドソン |

大学教授で教育熱心な母(フランシス・マクドーマンド)によってふたつも飛び級させられていたウィリアム(パトリック・フュジット)は、母に反発して家を出た姉(ズーイー・デシャネル)の残したレコードによってロック・フリークになっていく。やがて彼の書いた記事がクリーム誌に認められ、さらにローリングストーン誌からも仕事を依頼される。ロックバンド“スティルウォーター”のツアー同行取材をすることになったが、彼はまだ15歳だった……。

大学教授で教育熱心な母(フランシス・マクドーマンド)によってふたつも飛び級させられていたウィリアム(パトリック・フュジット)は、母に反発して家を出た姉(ズーイー・デシャネル)の残したレコードによってロック・フリークになっていく。やがて彼の書いた記事がクリーム誌に認められ、さらにローリングストーン誌からも仕事を依頼される。ロックバンド“スティルウォーター”のツアー同行取材をすることになったが、彼はまだ15歳だった……。少年がロックバンドのツアーに同行して大人になっていくというテーマ。ロックバンドを扱った多くの作品が、酒と薬に溺れたドロドロの世界を描いているのに対し、少年の成長がテーマのこの作品ではバックステージの部分も他のシーン同様にきれいに撮られている。そのことに文句はないが、メンバー同士の喧嘩などの深刻な場面に暗さが感じられないのは撮り方のせいか、演出のせいか? 全体的にきれい過ぎていて、そんな中で成長する少年がうそ臭く思えてしまう。 1973年が舞台ということで、作品中に使われる曲はその頃のロックを好きな人にはたまらない。音楽はハートのナンシー・ウィルソンだが、彼女が好きなレッド・ツェッペリンは特に多い。他にもフー、ブラック・サバス、イエス、ニール・ヤング、ディープ・パープル、スティーリー・ダンなどの豪華な顔ぶれ。ただ、エルトン・ジョンの“Tiny Dancer”はツアー用のバスの中で合唱するタイプの曲ではないように思うが……。また、作品に登場するバンド“スティルウォーター”の演奏や曲作り、プロデュースにはピーター・フランプトンが関わっていて、彼はハンブルパイのレッグとして、ポーカーで賭けをする場面に登場している。 | |

|

橋の上の娘 La Fille sur le Pont |

2007年7月19日

|

|

|

監督:パトリス・ルコント 主演:ヴァネッサ・パラディ ダニエル・オートゥイユ |

橋の上から投身自殺をしようとしていたアデル(ヴァネッサ・パラディ)に声をかけたのは、ナイフ投げの曲芸師ガボール(ダニエル・オートゥイユ)だった。ナイフ投げの“的”としてガボールと一緒に旅をするアデルの心には少しずつ変化が表れ始めるのだが……。

橋の上から投身自殺をしようとしていたアデル(ヴァネッサ・パラディ)に声をかけたのは、ナイフ投げの曲芸師ガボール(ダニエル・オートゥイユ)だった。ナイフ投げの“的”としてガボールと一緒に旅をするアデルの心には少しずつ変化が表れ始めるのだが……。パトリス・ルコントの作品の主人公は夢を追い続ける。“仕立て屋の恋”のイール、“髪結いの亭主”のアントワーヌ、“列車に乗った男”のマネスキエなどがそのよい例。しかも、彼らの夢はちょっと普通と違う。人によっては共感できないものかもしれない。そんな夢をルコントはあるときは美しく、あるときはユーモラスに描いていく。この作品のアデルの夢はとても純粋なのだが、追い求める彼女の姿勢がアブノーマル。列車のトイレ内で若い兵士と、イタリアのレストランでボーイと、トルコに向かう船の中で新郎と……。行動だけを見たらとんでもない話なのだが、ルコントはそんな話を悲しく切ない物語に見せてしまう。観客は映像と演出でだまされてしまう。何回か出てくるナイフ投げの場面で、アデルがちょっとした傷を負っていたことを舞台終了後に見せる。この演出が次のナイフ投げの場面の緊張感を高める。 さらにモノクロの映像が光と影をはっきり意識させてくれる。アデルが身を投げようとした橋と、ラストに出てくる橋は正反対である。 | |

|

ロスト・チルドレン La Cit des Enfants Perdus |

2007年7月9日

|

|

|

監督:ジャン=ピエール・ジュネ マルク・キャロ 主演:ロン・パールマン ジュディット・ヴィッテ |

一つ目族と呼ばれる集団に幼い弟ダンレー(ジョゼフ・ルシアン)を誘拐された怪力男ワン(ロン・パールマン)は、孤児の窃盗集団のリーダー格であるミエット(ジュディット・ビッテ)とともに弟探しを始めるが……。

一つ目族と呼ばれる集団に幼い弟ダンレー(ジョゼフ・ルシアン)を誘拐された怪力男ワン(ロン・パールマン)は、孤児の窃盗集団のリーダー格であるミエット(ジュディット・ビッテ)とともに弟探しを始めるが……。近未来の港町を舞台にしたちょっとブラックなファンタジー作品。幸せな夢を見るために無邪気な子どもを探し求めるクランク(ダニエル・エミルフォルク)とその異様な仲間たちは、笑いの要素も持っているが、彼等の存在自体がまるで悪夢のようである。また、一つ目族や、孤児の窃盗集団を操っているシャム双生児の姉妹などの登場人物も作品の怪しいイメージを引き立てるのに大いに役立っている。画面も暗めで遠くまではっきりと見渡せるような映像はまったくと言っていいほどない。画面のどこかに必ず陰がある。そして、テリー・ギリアムを思わせるようなセットのデザイン。好きな人にはたまらないのだろうが、2時間近くずっと見せられるのは少しつらい。 そんな中でこの作品の華となっているのがミエットを演じたジュディット・ビッテ。不思議な魅力を持つ女の子である。幼さが残る笑顔と同時に、大人びた暗さもある。とにかくいい表情をする。彼女を見るだけでもこの作品は十分に楽しめる。 もしクランクがダンレーの夢を見ていたとしたら、それはきっと美味しい夢だったにちがいない。 | |

|

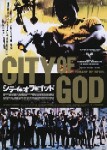

シティ・オブ・ゴッド Cidade De Deus |

2007年7月2日

|

|

|

監督:フェルナンド・メイレレス カティア・ルンド 主演:アレクサンドル・ロドリゲス レアンドロ・フィルミノ・ダ・オラ |

ブラジルのリオデジャネイロ郊外にある「神の街」と呼ばれる貧民街。この街にはギャングまがいのことをする少年たちが多くいた。ブスカペ(アレクサンドル・ロドリゲス)の兄もその1人で、他の2人の仲間とギャングにあこがれていたリトル・ダイス(ダグラス・シルヴァ)とともにモーテルを襲撃する。その後、リトル・ダイスは行方をくらますが、数年後、リトル・ゼ(レアンドロ・フィルミノ・ダ・オラ)と名を変えて戻ってくる。リトル・ゼは殺戮を繰り返しながら街を思いのままに支配していく。そして……。

ブラジルのリオデジャネイロ郊外にある「神の街」と呼ばれる貧民街。この街にはギャングまがいのことをする少年たちが多くいた。ブスカペ(アレクサンドル・ロドリゲス)の兄もその1人で、他の2人の仲間とギャングにあこがれていたリトル・ダイス(ダグラス・シルヴァ)とともにモーテルを襲撃する。その後、リトル・ダイスは行方をくらますが、数年後、リトル・ゼ(レアンドロ・フィルミノ・ダ・オラ)と名を変えて戻ってくる。リトル・ゼは殺戮を繰り返しながら街を思いのままに支配していく。そして……。冒頭の鶏が逃げるシーンでググググッと引きずり込まれ、そのまま一気に見せられてしまった。細かいカットをつないだスリリングな展開と、構図の美しさが見事にマッチして、作品の面白さを倍増させている。逃げる鶏をカメラが追いかけ続け、時には鶏の目線で撮り、なんだかよくわからないうちにドキドキさせられてしまい、いったい何が起こるのかと思っていると主人公登場。ところが、いきなり絶体絶命の場面。しかも、何かを決心しているらしく逃げない。こんなのを見せられたら、場面が主人公の少年時代に変わって生い立ちなどの紹介が始まって、それが多少退屈だったとしても見てしまうだろうというくらいの迫力。そして、その後の生い立ちの場面や、他の登場人物の描き方などだが、どれもまったく飽きさせない。幾人かの登場人物を描いた1つひとつのエピソードがみな面白い。前半で盛り上げすぎではないかと思ってしまうが、後半もすばらしかった。 少年たちがギャングとなって抗争を繰り広げるというなんとも恐ろしい話だが、ラストではさりげなくもう1つのテーマ(権力について)に触れている。そして、このテーマは“ナイロビの蜂”へと続いている。 | |